Le chevet

Un déambulatoire avec quatre chapelles rayonnantes entoure un choeur en cul de four dont la voute a été rehaussée au niveau de celle de la nef. il est d’une parfaite exécution, car de réalisation très tardive alors que toutes les techniques de construction sont parfaitement connues : elle s’avère très soignée et de qualité.

Les contreforts tous semblables, les fenêtres du déambulatoire presque de même taille que celle des chapelles, annoncent la transition vers le gothique.

Aspect intérieur du chevet

Le chevet, surélevée de deux marches sur le transept, en est séparé par les deux piliers "est" de la croisée.

Il commence par une travée "droite" dite de "chœur", bordée par la travée "droite" des collatéraux voûtés en demi-berceau.

Sa voûte a été rehaussée au niveau de celle de la nef. Cette travée droite date en grande partie de l'église primitive. Chacun de ces deux piliers se prolonge vers l'est par un mur lisse séparant la travée droite du chœur de celle d'un collatéral.

Ces travées droites et les murs qui les séparent sont les vestiges de l'abside centrale et des deux absidioles latérales de l'église primitive.

La limite, marquée par des maçonneries de date différentes, est encore apparente, bien que le mur "sud" ait été entièrement reconstruit au 19e siècle.

Visuellement, outre les trois marches, la séparation entre le transept et le chœur est renforcée par les deux arcs brisés est de la croisée, en ressaut, qui s'appuient directement sur les piles de la croisé. On ne voit pas d’arc doubleau en berceau d’entrée du coeur comme il en existe du coté de la nef.

Les retombées des arcs latéraux se font sur des demi-colonnes engagées dans les piles.

Deux grosses colonnes rondes marquent la séparation entre la partie droite du chœur et l'abside. Elles facilitent le raccordement des cinq voûtes qui retombent sur chacune d'elles (voûtes des parties droites et courbes du déambulatoire avec celles du berceau du rond point du chœur et des berceaux entre les colonnes).

Arcs brisés nord de la croisée.

Le rond-point du chœur

Le rond-point du sanctuaire entourant le maître autel est circonscrit par six colonnes cylindriques surmontés de chapiteaux placées dans le prolongement des deux grosses piles.

Piles et colonnes sont unies par des arcs peu élevés sur lesquels repose le mur parabolique de l'abside haute. Ce mur est voûté, en cul-de-four et paré de sept arcades sur colonnettes dont les deux extrêmes et la médiane sont fenêtrées.

Au-dessus de lui, à la base du cul-de-four sont percées trois fenêtres, encadrées et accostées d'arcatures, selon le syste habituel des grandes églises d'Auvergne, a ceci près qu'à Châtel-Montagne il y a deux arcatures aveugles entre deux fenêtres.

Le rond-point du coeur

2. Le déambulatoire

A l'entrée du déambulatoireet en vis à vis de chaque grosse pile cylindrique, deux colonnes jumelées, sur un bahut, sont dressées contre le mur périphérique, chapeautées par un tailloir commun. Elles reçoivent deux arcs doubleaux reposant par une extrémité sur la grosse colonne, l'autre extrémité s'appuyant sur une des deux colonnes jumelées, délimitant ainsi la fin de la travée droite collatérale du chœur et le début de la galerie tournante. Ce dispositif dérive des entrées de déambulatoire des église auvergnates, et en particulier de celle dont le déambulatoire dessert quatre chapelles.

La galerie tournante de Châtel-Montagne est couverte par un simple berceau annulaire continu que pénètrent les prolongements des cintres des arcs du rond point et ceux des chapelles.

A noter le "bahut", typiquement auvergnat appuyé sur le mur extérieur, faisant le tour du déambulatoire entre les chapelles et sur lequel reposent les piliers.

Colonnes jumelées d'entrée et pilier cylindrique, sud

3. Les chapelles

Les chapelles rayonnantes sont au nombre de quatre, conformément au plan des églises dont le maître-autel est consacré à la Vierge : selon une habitude auvergnate, il ne Lui est pas dédié, alors, de chapelle particulière dans l'axe du chevet.

Chacune des chapelles possède trois fenêtres. Quatre colonnettes reçoivent sur leur tailloir, saillant latéralement, les arcs d'ouverture de ces fenêtres.

Les arcs d'ouverture des chapelles sont également portés sur des colonnes dégagées.

Entre chaque chapelle, le mur est également ouvert - entre deux colonnes jumelées - d'une fenêtre encadrée d'un arc sur colonnettes, plus haute que les fenêtres des chapelles.

Toutes ces fenêtres sont placées, comme les colonnettes dégagées qui les encadrent, sur une corniche faisant le tour du chœur sur un seul niveau et rappelant le "bahut" plus bas situé du déambulatoire. C'est une particularité de ce chevet.

Chapelle sud-est du choeur

(de saint-Genest).

Aspect extérieur du chevet

La travée droite du chœur et du déambulatoire

La travée droite du chœur et du déambulatoire sont accolées au transept. De même qu'à l'intérieur, elles ne s'ornent ni de fenêtre ni de décoration. Uniquement au sud, une petite porte à l’emplacement de l’accès à l’ancienne sacristie, surmonté d’une petite fenêtre.

Leurs toits sont établis au niveau de ceux de la nef et des collatéraux. Ils butent sur un mur pignon surmonté d'un antéfixe, débordant latéralement par deux "rampants" sur contreforts et créés ou exagérés lors des restaurations.

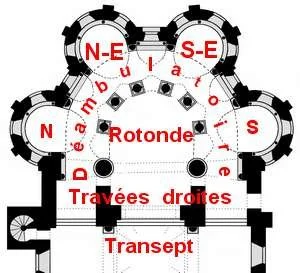

Plan du chœur

Pilier cylindrique sud et mur de séparation

Colonnes d'entrée et

rotonde du chœur

Colonnes jumelées

et bahut sud-est

Le chevet vu de loin

2. Le cul-de-four du chœur et les chapelles rayonnantes

Plus à l’est, c'est le cul-de-four du chœur, demi-ellipsoïdal, décorée dans sa partie encore droite de deux arcatures aveugles unies par une colonnette, puis dans sa partie courbe, de trois baies (avec vitraux).

Comme décoration on retrouve des contreforts scandant l'espace entre les fenêtres des chapelles rayonnantes et une cordon de biellette entourant le chœur, passant en "sourcil" au-dessus des fenêtres.

Plus bas c'est le toit de la galerie tournante sur les murs de laquelle viennent simplement s'appuyer les toitures mi-coniques des quatre chapelles rayonnantes, entre chacune desquelles s'ouvre une des fenêtres du déambulatoire. Les trois baies ouvertes sur chaque chapelle sont séparées par de simples contreforts en biseau.

Cet étagement des toitures rappelle fortement les églises d'Auvergne, mais ce modèle s'était déjà largement répandu en France depuis le XIe siècle.

Face sud du chevet