Les chapiteaux

Á Châtel-Montagne, les sujets auvergnats habituels du singe, de l'âne, du vice, de la "gloire" Christique sont présents mais ils semblent posséder une signification particulière :

ce n'est probablement pas un hasard s'ils sont tous réunis et que, simultanément, le singe ne soit pas entravé, que l'âne s'humilie et se repente, que Marie-Madeleine soit déjà repentie, qu'un simple mortel sans auréole appelle au salut et bénisse (et non le Christ nimbé de sa gloire)?

Orant bénissant.

Taillés dans un granit à gros grains interdisant toute finesse des détails, ces sculptures ont été traités à torts de "primitives" ou de "grossières". Il en à été de même pour les chapiteaux du Limousin taillés dans le granit

Réduites à l'essentiel, ils témoignent, au contraire, d'un sens développé du raccourci et du symbole, aussi chargées de signification que maints chapiteaux historiés.

Frise animale.

Rappelons, comme nous l'avons déjà mentionné, car il s'agit également d'une particularité majeure de Châtel-Montagne que le singe n'est pas "cordé", l'âne s'humilie et se repent, la pécheresse s'est déjà repentie et communie au salut, celui qui appelle au salut et bénit n'est pas le Christ nimbé mais un simple mortel sans auréole ni autre signe distinctif... (Visite-conférence de monsieur Emile Bouillot)

A Châtel-Montagne, les chapiteaux figurés évoquant la rédemption et le salut ont été placés sur les grandes arcades sud, coté "lumineux". À l'inverse le chapiteau de la pécheresse sur lequel figure un démon a été placé dans le collatéral nord peu éclairé, symbolisant les "ténèbres" du mal, peut-être pour ne pas laisser l'œil des moines détailler la femme dévêtue ni s'intéresser au démon.

Heureusement, le vandalisme révolutionnaire les a tous épargnés, contrairement au maire bien-pensant... .

* * *

La majorité des chapiteaux est à motifs végétaux, et beaucoup semblent être des copies, parfois de chapiteaux déjà en place ou d'autres sites, voir de réemploi pour les plus petits ? Certains d'entre eux forment peu ou prou des paires selon l'habitude classique, mais cela ne date peut-être que des restaurations du 19e siècle.

D'autres chapiteaux placés dans des endroits peu visibles sont à peine ébauchés, comme dans la partie la plus sombre et la moins "passante" du collatéral nord, ou sur les colonnes jumelées intérieures de l'étage supérieur du clocher.

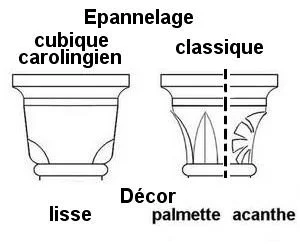

A Châtel-Montagne, les travaux de construction ont été réalisés en plusieurs campagnes séparées, de 1110 à 1220, sur un bâtiment préexistant ce qui explique la coexistence de chapiteaux inspirés de périodes successives, du carolingien au "pré-gothique". De même, dans la nef, le tailloir de tous les chapiteaux d'origine et surtout la bases de colonnes s'inspirent d'un même modèle unique.

Par contre, au niveau du clocher, du chœur ou du rond-point réalisés plus tardivement, les bases des colonnes s'inspirent de modèles différents et les chapiteaux offrent plus de variations.

Les sources d'inspiration.

Les chapiteaux les plus anciens et les plus simples étaient de simples blocs épa, cubiques ou pyramidaux.

Puis en rupture avec les chapiteaux corinthiens appauvris et abâtardis de l'époque carolingienne, on verra apparaître, à des moments et des rythmes différents selon les région, de nouveaux modèles qui vont "insuffler une nouvelle énergie aux formes anciennes. Chapiteaux corinthiens, chapiteaux à feuilles lisses, chapiteaux corinthisants et autres chapiteaux à palmettes, inspirés de modèles antiques ou issus de la tradition carolingienne, furent ainsi soumis à d’incessantes métamorphoses." Elianne Vergnolle “l’art monumentale de la France romane”

Ensuite, à une date variable selon la région, apparaîtront des chapiteaux "figurés" avec des figures animales ou humaine puis "historiés", à thèmes religieux. Environ 1025 en île de France et 1100 en Bourgogne.Enfin, l'apparition de sujets profanes et l'exubérance purement décorative du motif végétal annonceront l'arrivée prochaine du chapiteau "gothique", (mots inventés au 19e) . C’est la première étape d'un retour à la beauté et au naturisme antiques idéalisés et qui passant par le "gothique" aboutira à la Renaissance.

Les IXe et Xe siècle ont été une époque de redécouverte de l'antiquité. Les controverses théologiques foisonnantes, entraînaient une relecture ou une redécouverte des manuscrits anciens : Pères de l'Église ainsi que grands philosophes et érudits grecs et latins. D'une part pour approfondir ou expliciter, sans les renier, les conclusions des grands concile de l'Église, concernant la nature du christ et le salut, d'autre part pour justifier la création (amorcée par Charlemagne, réalisée par Odon) du Saint Empire d'Occident et la séparation d'avec l'Empire d'Orient.

Cette redécouverte sera également alimentée par les objets manufacturés tissus, les manuscrits en provenance directe de Orient, l'expansion économique multipliant les voyages et les échanges commerciaux. Par ailleurs, les vestiges de monuments romains utilisés en réemploi, servent de modèles, artistiques ainsi que techniques.Deux "bestiaires" antiques, sans illustration, étaient connus, décrivant tous les animaux connus réels ou imaginaires. Aux XIIe et XIIIe siècles, les auteurs de Bestiaires "modernes" les traduiront, en les illustrant avec autant de sens artistique que d'imagination.

Ce sont souvent ces dessins assez fantastiques qui serviront aux scribes et aux copieurs pour illustrer les lettrines et les miniatures des manuscrits, de manière de plus en plus anecdotique et décorative à mesure que l'on se rapproche de la Renaissance.

On connaît les liens multiples unissant la famille de Centarben/Châtel-Montagne à la famille de Semur en général, et de manière plus précise à la personne d'Hugues de Semur - abbé de Cluny. On connaît également l’adhésion massive (jusqu'à la ruine financière) des Châtel-Montagne à l’élan réformateur de l'abbé Hugues. Enfin, il est certain qu'un moine clunisien dirigeait les travaux de construction de la nouvelle église de Châtel-Montagne, qui a pu orienter le travail des sculpteurs de chapiteaux. Moine qui a su avoir des responsabilités dans la première phase de construction de Cluny, commencée en 1088, et connaissant les subtilité de l'iconographie clunisienne, inspirée par les ouvrages de Jean Scot l'Hérigène.

Ignorant tout de ce moine constructeur, on pourrait même imaginer que ce soit un membre. Dominique Bonnet Saint-Georges.(Dans htpps/// www.semanticscholar.org/author/Dominique-Bonnet-Saint-Georges/1518733557 ) « L'examen du chapiteau du pèche originel, conserve au musée du Farinier de Cluny, fait apparaître un certain nombre de particularités iconographiques que l'on peut mettre en relation avec la pensée et l'œuvre de Jean Scot.

La présence du Périphyseon et d'autres œuvres de l'Erigène dans la bibliothèque de l'abbaye, à l'époque même de la construction de l'église abbatiale, a été démontrée. Les liens étroits que l'on peut établir entre le texte et la sculpture témoignent de l'influence du néoplatonisme chrétien sur la spiritualité clunisienne sous l'abbatial d'Hugues de Semur, influence déjà relevée par plusieurs chercheurs...)

Rappelons que la bibliothèque de l'abbaye de Cluny possédait de nombreux ouvrages de saint Ambroise et de Jean Scot l'Hérigène dont les enseignements étaient à la base de l'élan réformateur monachique de l'abbé Hugues :

Ainsi l'église de Châtel-Montagne rappellera sur ses murs la mystique réformatrice Clunisienne aux moines desservant ce nouveau prieuré et à toute personne au courant de la doctrine de Scot l'Hérigène et fera de ce lieu une filiale proche et fidèle de Cluny.

Ces chapiteaux n'ont ils pas été placés là pour rappeler la voie du monachisme réformateur Clunisien ?

Citée par Dominique bonnet saint-Georges : Veronika von Büren [(« Ambroise de Milan dans la bibliothèque de Cluny », Scriptorium 47, 1993,) la « place à part que Cluny semble avoir occupé dans la transmission des œuvres ambrosiennes » et a montré l'importance accordée à l'œuvre de saint Ambroise dans la bibliothèque de Cluny, à l'époque de la construction de la grande église de saint Hugues, et l'étude des chapiteaux du chœur a mis en évidence son influence sur l’iconographie clunisienne.

Ces quelques interprétation proposées ne sont pas des certitudes à prendre au pied de la lettre. Ce ne sont que des approches proposées cherchant à retrouver l'esprit du 12e siècle, mais qui semblent assez justifiées par leurs convergences sous des facettes différentes, vers ce thème Clunisien de notre implication active dans le Salut - le notre et celui du monde.

Personnages entrelacés

Lions acculés.

Comme souvent, les chapiteaux les plus importants, figurés, ont été placés sur les grandes arcades et le collatéral sud, à l'inverse du chapiteau de la luxure placé au nord. Le vandalisme révolutionnaire les a, heureusement, épargnés.

Frise animale.Les chapiteaux placés dans des endroits peu visibles sont à peine ébauchés,comme dans la partie la plus sombre et la moins "passante" du collatéral nord, ou sur les colonnes jumelées intérieures de l'étage supérieur du clocher.

Plusieurs chapiteaux ont été mutilés à la révolution, ou plus tard, par le zèle puritain d'un maire du 19e siècle. Principalement les chapiteaux 27 et 3, peut être le 35.

A Châtel-Montagne, dans la nef, le tailloir de tous les chapiteaux d'origine et surtout la bases de colonnes s'inspirent d'un même modèle unique.

Par contre, au niveau du clocher, du chœur ou du rond-point les bases de colonnes s'inspirent de modèles différents et les chapiteaux offrent plus de variations.

Ceci correspond aux différentes campagnes de travaux séparée par des intervalles relativement longs.

Chimère mérovingienne

Détails art roman

Sirène

XIIIe siècle.