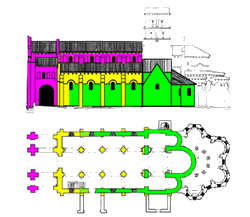

Peu avant le milieu du 12è siècle :

Éclairage direct de la nef et massif ouest

La décision d'éclairer directement la nef par des fenêtres placées immédiatement sous la voûte a pu être prise avant les premiers travaux ou pendant leur brève interruption.

Dans ces travaux réside le principal intérêt architectural de l'église de Châtel-Montagne.

Surélévation de la nef

Les conditions préalables :

- Surélever d'avantage la voûte de la nef pour percer à son niveau des ouvertures éclairant directement la nef,

- mais surélever le moins possible, pour conserver un rapport hauteur sur largeur ne fragilisant pas l'édifice,

- en conservant au maximum les travaux déjà effectués, et en particulier, sans toucher aux grandes arcades, élément cher de la construction.

2. Les travaux entrepris :

- les murs de la nef qui venaient d'être édifiés au dessus des grandes arcades sont arasés au ras de leur intrados.

- la façade ouest, en cours d'élévation, est abaissée au niveau des grandes arcades et les fenêtres ouvertes dans cette façade sont rebouchées. La trace en est encore apparente à l’intérieure de l’église, à cote de l’escalier d’accès à la tribune.

- on utilise approximativement le même volume de pierres que celui provenant des démolitions pour réaliser la nouvelle surélévation, de manière à ne pas surcharger les grandes arcades conservées.

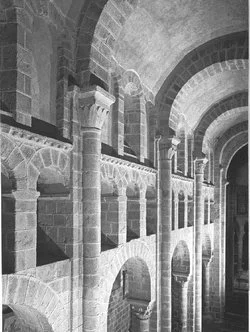

- d'abord, on reconstruit, reposant directement sur les grandes arcades, un faux déambulatoire de même hauteur que la voûte en quart de cercle qui va couvrir les bas cotés.

- on couvre chaque bas-coté d'une voûte en quart de cercle qui contrebute la nef au niveau du bord supérieur de la fausse tribune. Pour soutenir les arcs doubleaux (surmontée d’un muret), de ces voûte, des colonnettes engagées sont incrustée: dans les parties basses, anciennes, des murs des collatéraux, et au revers des piles de la croisée.

- on surmonte la fausse tribune d'un mur allégé par les vides des fenêtres éclairant la nef et des niches qui les encadrent et qui sont creusées sur les faces interne et externe du mur.

- les colonnes déjà incrustées sur les piliers sont prolongées jusqu'à la voûte de la nef.

- une voûte en berceau renforcée par des arcs doubleaux, surélevée de près de quatre mètres, vient couvrir le tout.

- les chapiteaux des parties hautes de la nef et des bas-cotés sont implantés lors de ces travaux

Arasement

Ouverture des

fausses tribunes et

des fenêtres nord

Fenêtre murée.

Le massif ouest

Dans le même temps que la nef s'élevait, on érigeait le massif ouest qui, outre son rôle liturgique, sert à la contrebuter longitudinalement.

On plaque une deuxième épaisseur de façade sur la façade ouest déjà existante et on renforce les contreforts déjà en place pour pour leur faire supporter la voûte du porche et le sol de la tribune.

Au dessus de ce niveau on continue simultanément la construction de la tribune et de la nef.

Enfin la façade ouest est créé sur ses deux plans et ses trois rangées de niches superposées, en même temps que s'achève la surélévation.

Les ruptures témoignant de la modification du projet initial sont encore visibles et indiquent la limite des remaniements architecturaux : il existe une modification architecturale, ainsi que du liaisonnement avec les assises de pierres, au dessus d'une limite représentée par le niveau des "tailloirs" des chapiteaux de la nef et de ceux du revers de la façade, ainsi qu'à l'ouest de la croisée du transept.

Massif ouest